はじめに

「うちの子、まだひらがなが読めないけど大丈夫かな?」

幼稚園や保育園で周りの子どもがひらがなを読んだり書いたりしているのを見ると、不安になる親御さんも多いのではないでしょうか。

「ひらがなが読めないと、学校の授業についていけないのでは?」

「勉強が嫌いになってしまったらどうしよう」

そんな心配を抱えている方もいるかもしれません。しかし、子どもにはそれぞれのペースがあり、適切なアプローチをとることで、少しずつ学習の土台を築くことができます。

今回は、ひらがなを読むことが苦手な子どもに対して、どのようにサポートすればよいのかを専門家の視点から解説します(^^♪

ひらがなが読めないのはどうして?

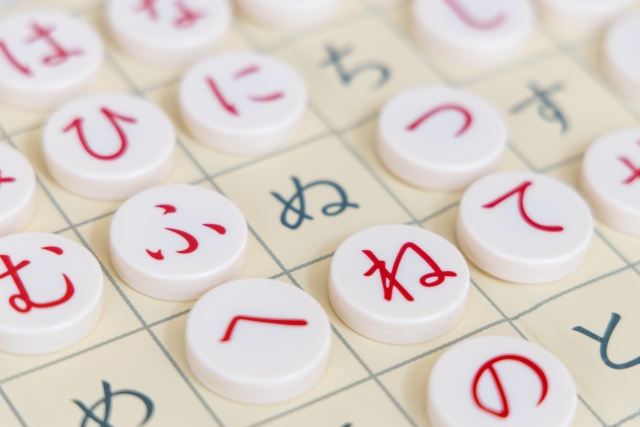

ひらがな習得の重要性と一般的な習得時期

ひらがなは、日本語の基礎となる文字であり、読み書きの基本です。一般的には、幼児期後半から学童期にかけて読む能力は大きく発達します。

しかし、子どもによって成長のスピードは異なり、習得のタイミングもさまざまです。もし、小学校に入学してもひらがなが読めない場合は、適切なサポートが必要になることもあります。

発達上の個人差

子どもの発達は一人ひとり異なります。特に、言語の習得には個人差があり、文字への興味を持つ時期や学習スピードも異なります。例えば、運動能力が高い子は体を使う遊びに夢中になり、文字への関心を持つのが遅くなることもあります。焦らず、子どものペースに合わせたサポートが重要です✍

視覚的な問題

視覚認知の問題があると、ひらがなを識別するのが難しくなる場合があるため、視覚的な識別能力を高めるトレーニングが効果的な場合もあります。

読み書き障害(ディスレキシア)

読み書き障害は、知的な遅れがないにもかかわらず、文字の読み書きに困難を抱える発達障害のひとつです。読み書き障害の可能性がある場合は、専門家のアセスメントを受け、個別に適した学習方法を取り入れることが大切です。

専門家がオススメするひらがな習得のポイント♪

本に親しみを持てるようにしてみましょう

絵本の読み聞かせを通じて、文字に触れる機会を増やしましょう。絵の名前を教えたり、確認したりしながら、絵本が好きになるように促してみましょう!子どもが興味を持つ本を選んでもらうことも効果的です!

音と文字を結びつける

・「しりとり」遊びで文字の音に注目する

・ことばを分解して「音」と「文字」の繋がりを意識する

このような方法を取り入れることで、音の意識を高め、ひらがなの定着を促すことができます◎

▼詳しくはコチラ▼

🌟たのしく学ぼう!読み書きを得意に!

🌟読むって楽しい!書くって面白い!読み書き

をご参照ください♪読み書き障害についてや、具体的な支援方法を分かりやすくお伝えしています(*^-^*)

保護者や支援者へのアドバイス

子どもの学習意欲を高める方法

学習を「楽しい」と感じることが、意欲を高めるカギです。具体的には、

・達成感を得られる仕組みを作る(シールやご褒美)

・子ども自身が選んだ教材やゲームを取り入れる

・「できた!」という経験を積み重ねる

子どもが自信を持てるような環境を整えることが大切です。

適切なサポートと励ましの重要性

子どもは周囲の大人の反応に敏感です。学習中に「できない」と感じると自信を失いやすいため、

・失敗を責めず、「がんばったね!」と努力を認める

・「この前より上手になったね!」と小さな成長を褒める

・過度なプレッシャーをかけず、子どものペースを尊重する

これらの姿勢が、学習意欲を維持するポイントになります。

おわりに

子ども一人ひとりに合ったアプローチの重要性

ひらがなの習得には、一律の方法ではなく、子ども一人ひとりに合った学習方法が重要です。発達のペースや興味関心を尊重しながら、楽しんで学べる環境を整えてあげましょう。

専門家への相談もひとつ

もし、なかなかひらがなが読めるようにならない場合は、専門家に相談することも大切です。言語聴覚士や教育の専門家と連携することで、子どもに最適な支援方法を見つけることができます。

ひらがなを学ぶことは、子どもにとって大きな一歩です。焦らず、楽しく学べるような工夫を取り入れながら、温かく見守っていきましょう。

Instagram

Instagram

TikTok

TikTok

Note

Note

Facebook

Facebook